*Chinese version only

王家琪博士認為,從事文學研究需一 定程度的執着,才能堅持下去。

於香港中文大學中國語言及文學系畢業的王家琪博士,原 本與大部份中文系學生一樣,一心想成為一名作家,但在 大學學習過程中發現對文學評論更感興趣,在導師與學者 的引領下,加入香港文學的研究行列。「文學評論研究就 像偵探,以推理方式,逐層發掘大家沒有留意的證據,或 在過程中想出新的方法尋找答案,這都是我覺得文學研究 最有趣的地方。」王家琪博士以研究香港文學和現當代中 文文學為主,西西、也斯、《素葉文學》都是她埋首研究 的範疇,更出版了專書,讓大家從另一角度去看這些耳熟 能詳的名字。

她接受《樹仁簡訊》專訪時憶述這三套書的出版因緣。 「讀碩士的時候,何福仁先生開展《西西研究資料》的 編輯工作,我的指導老師樊善標教授帶領我和另一位師 姐一起參與。編輯這套書的過程中,認識了很多作家及 前輩,累積寶貴的資料和經驗。例如不久之後我有機會 編寫關於《素葉文學》的專著,所訪問和聯繫的前輩多 是在編《西西研究資料》時結識的。又例如我的博士論 文研究也斯,其中也斯的報紙專欄剪報,就是由一位《素 葉文學》的前輩陳進權先生把私人珍藏借出。人生的際 遇真的很奇妙,參與《西西研究資料》這本書為我日後 的文學評論奠下根基。」

隨後的《素葉文學》研究,源於王家琪博士有感於這本對 香港文學影響深遠的文學雜誌,坊間卻未有很多學者進行 研究,也因為對舊報刊材料的著迷,她選擇了也斯的文學 史論述作為其博士論文題目。也斯在2013年去世,當時已 有大量有關也斯作品的評論和研究。「大家研究也斯的詩、 散文、小說,經常引用也斯自己寫的評論作為輔助參考資料。但是很少人以他的評論為主角,檢視這些評論對香港文 學史論述的深刻影響。也斯是少數擁有雙棲身份,即既以 學者身份發表論文,又會同時以作家身份被其他學者研究的 人,於是想到如能將也斯對香港文學的看法有系統地整理, 就可以在他建立的論述基礎上推進香港文學研究。」例如從 也斯的報刊專欄、散文等剪報,認識也斯的文學創作與評論 生涯的變化,以及他對香港文學發展的影響。

王家琪博士自小已很喜歡閱讀,她相信文字的力量,也是表達自 己和理解別人想法的方法之一。

問及從事文學評論過程中的最大挑戰,王家琪博士笑言是 想做的太多、時間卻太少。「以前是研究生,覺得最困難 是搜集資料。現在我有很多題目想開展研究,但如何在繁 重的教學與行政工作中分配時間進行研究,就是目前的最 大挑戰。」雖然她從事的研究主要與文學史有關,但她喜 見近年不少新晉作家登場,在眾多外在變化之中,文壇並 沒有沉寂下來。「我覺得真的要有相當的毅力才可加入學 術研究行列,你需要投放大量時間去看不同的資料,但不 保證一定能找到想要的答案,之後需再看更多資料,用其 他方法去找答案,所以可說是不成比例的投資。當下的學 術圈子不鼓勵厚積薄發,但如果喜歡做這件事,研究的過 程就是一份享受 。研究者恐怕要練就鋼鐵意志,做好時間 管理,才不致被淹沒。」

作 為仁 大 的 中 國 語 言 文 學 系 副 教 授 兼 副 系 主 任( 課 程 發 展),王家琪博士在四年前協助改革向來予人感覺沉悶的 大一國文。中文教學部團隊用心在課程加入多媒體材料和 互動討論等等新元素,致力提升學生學習興趣。「我們製 作全新的教材、在教授文言文時會播放《勾踐滅吳》的改 編電視劇、在教授《學記》時又會加入貼近現今教育實況 的思考性問題,期望在講解的方向上做到古學今用,貼近 現實,加上生活化的例子,引起學生的共鳴及興趣。」

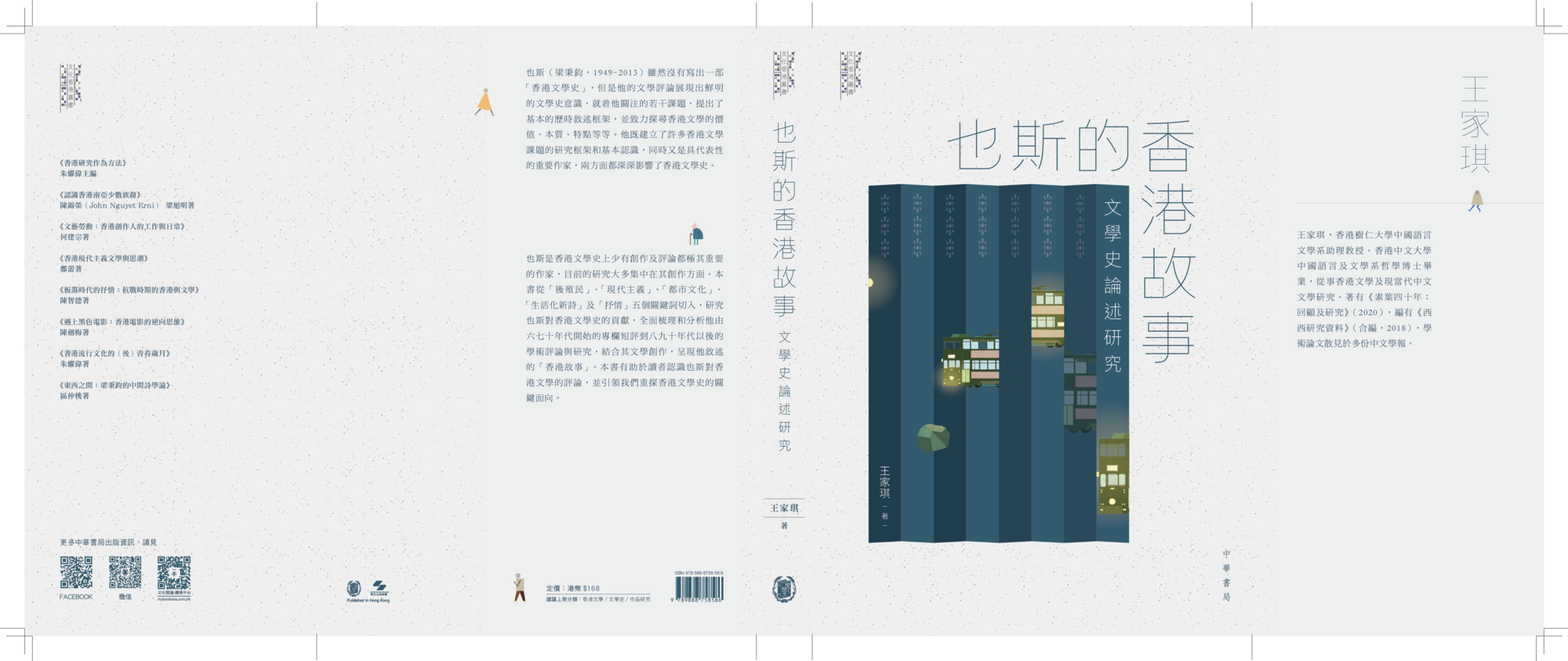

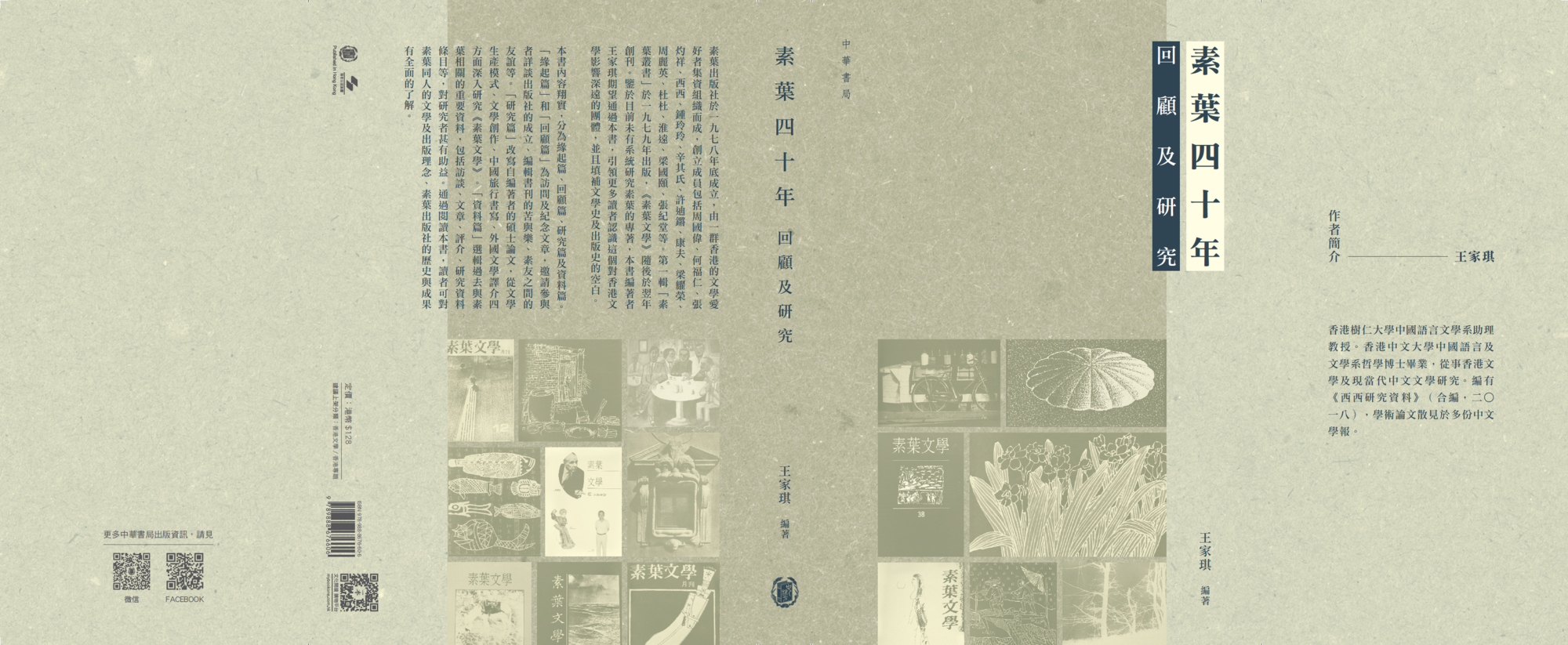

王家琪博士的學術著作:

《也斯的香港故事:文學史論述研究》

香港:中華書局,2021年5月。

(香港藝術發展局資助出版項目)

《素葉四十年:回顧及研究》

香港:中華書局,2020年12月。

《西西研究資料》

(與甘玉貞、何福仁、陳燕遐、趙曉彤、 樊善標合編)

香港:中華書局,2018年7月。

《素葉四十年:回顧及研究》封面

《也斯的香港故事:文學史論述研究》封面